王玉华(左)在采访老兵孙春林。陈旻摄

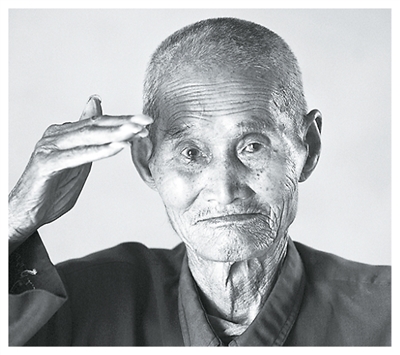

《最后一个军礼》。王玉华摄

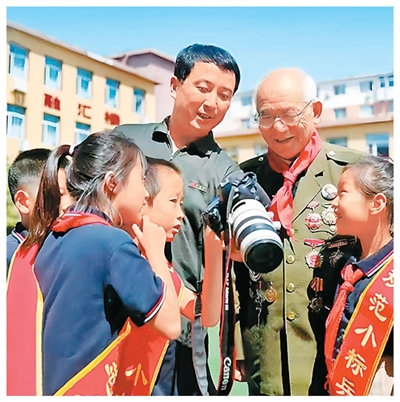

姚振锋(左四)与老兵来到学校开展爱国主义教育活动。厉飞摄

抗联老兵和大学生一起高唱《露营之歌》。姚振锋摄

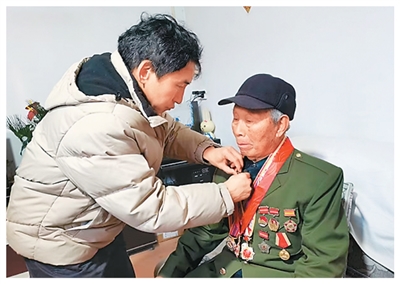

郭宏伟(左)在为抗战老兵整理衣装。王保军摄

抗战老兵郝云雷。郭宏伟摄

史云鹏(左一)和4名老兵合影。肥城市委宣传部供图

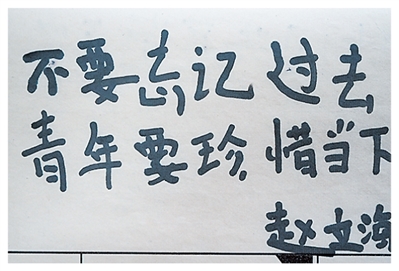

老兵写给青年的寄语。史云鹏摄

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。在抗日战争中,一批批青年人怀着天下兴亡、匹夫有责的爱国情怀走上战场,谱写了一部部同仇敌忾、保家卫国的壮烈史诗。

多年来,全国各地多名摄影师长期跟拍抗战老兵,用光影展现老兵英姿。本版特推出“他们,用光影为英雄立传”专刊,邀请4名摄影师分享他们的拍摄故事与感悟,从记录者的视角描摹抗战老兵的英雄气概,带我们一起致敬先辈血捍山河的信仰之力,汲取矢志奋斗的精神之光。

——编者

摄影记者王玉华——

文献摄影让老兵形象更饱满

摄影对我来说是一种修行。

作为在江苏省常州市金坛区工作的摄影记者,自2013年底开始,我利用工余时间和节假日,深入农村、社区,探访医院、养老院,对生活在金坛以及北京、上海、福建等地,曾在江苏茅山地区参加过抗战的老兵进行抢救性采访,以文献摄影的手法拍摄了77名抗战老兵。

文献摄影的手法要求我必须走进历史深处,走进老兵内心,将“环境肖像”“生活场景”融为一体,努力把抗战老兵拍摄得坚毅伟岸、凝重肃穆。

为了呈现一名老兵,我一般需要多次采访,拍摄的照片少则几百幅多则上千幅。拍摄1944年加入新四军的老兵夏锡生时,我去到夏老家里采访了不下10次,他仅头部就有3处子弹伤:一处是子弹将帽子打飞从头顶擦过,一处是子弹从后脑勺脖颈处擦过,最惊险的是一枚子弹从口中穿入、脸颊穿出。

每次采访老兵都是一次心灵洗礼。拍摄时,我总是先交流,后琢磨,再拍照——找好自然光线,调整构图,不仅注意人物外形,更注意人物眼睛,在瞬间的抓拍中,通过眼睛来表达老兵的个性与风骨。

2014年9月,采访91岁抗战老兵孙春林时,老人激动地回忆起带着5公斤炸药深夜炸毁侵华日军碉堡,炸死10多个日伪军,还缴获两挺机枪等武器的故事。老人越讲越兴奋,我迅速调整相机参数,捕捉这份纯粹的情感。我深知,摄影不仅是记录,更是情感的共鸣。

拍摄照片《最后一个军礼》时,92岁的丁炳生由于身体不好已经卧床一周,但在采访结束时,他却庄重地敬了一个标准军礼。我赶紧按下快门,记录下这一时刻。拍摄肖像时,我讲究正反向留白,让人物照片看起来有雕像的庄严和层次感,让画面的故事性和情感张力带给观众更多的观赏空间。

这些年,在人物肖像的基础上,我展开二次创作,记录老兵们的生活状态,呈现他们与家人、社会的联系。我还注意收集老兵们的老照片、证件、勋章奖章、回忆录手稿等资料,同时录制口述音频及视频,让文献摄影不再只是一张记录历史痕迹的照片,而是更为丰富的文献档案集,让英雄形象更加饱满。

今年,在纪念抗战胜利80周年之际,我将这些资料汇编成摄影集。今年7月以来,我还分别在江苏省现代美术馆、常州美术馆等地举办《丰碑——抗战老兵视觉文献展》。

时至今日,我拍摄采访过的77名抗战老兵,尚有6名健在,其中,最年长者104岁,最年轻者97岁。越是走近这些老兵,就越为他们的人格和境界着迷,那种“心底无私天地宽”的高风亮节,那种无怨无悔的精神境界,让人肃然起敬!

每一次按下快门,我都感觉到一种心灵的共振。记录老兵生命质感是我摄影的灵魂所在,也为我留下了许多感悟:一是铭记历史,勿忘国耻;二是以史为鉴,警钟长鸣;三是珍爱和平,面向未来。

(本报记者尹晓宇采访整理)

退役军人姚振锋——

照片在,精神就在

拿起相机的第30年,我依然会为镜头里的画面热泪盈眶。当101岁的抗战老兵王凤和颤巍巍举起右臂,敬出标准军礼时,快门声仿佛与历史的回响重叠——这是我拍摄的第279名老兵。

1995年刚拿起相机时,我镜头里是部队训练场上战士的汗水、硝烟以及边海防一线的星辰大海。直到2014年首批在韩中国人民志愿军烈士遗骸归国仪式上,一名老兵颤抖着敬礼,呢喃道“战友回家了”,那未被定格的瞬间成了我毕生遗憾。正是这份遗憾,让我把镜头转向了这一个个“活着的历史”。2021年,第八批在韩中国人民志愿军烈士遗骸归国时,我终于捕捉到4名老兵共同敬礼的画面。后来,那张照片作为爱国主义教育素材,“走进”了沈阳的大中小学,我忽然懂了:影像能传递永不褪色的精神。

与老兵深交后,我发现他们藏着共同的遗憾——“一辈子没穿过军装拍张军礼照”。志愿军老兵金东辉拍摄时没穿军服,他说退伍后几经搬家,军装不慎遗失。老人落寞的眼神刺痛了我,我辗转联系,复刻了一套志愿军军装。当他穿上军装的那一刻,浑浊的眼睛突然亮了,像熄灭多年的火炬被重新点燃。那瞬间我明白,我的镜头不仅要记录容颜,更要记录历史,让英雄有“像”。为了拍好这些老兵,我背着器材翻过山沟、蹚过泥泞,哪怕顶风冒雨走一小时山路也值得——他们的故事,不能随岁月流逝。

每次和老兵的拍摄与交流都是一次精神洗礼。“起来哟,果敢冲锋,逐日寇,复东北……”和抗联老兵杨振国一起参观“九·一八”历史博物馆时,他触景生情,动情地唱起《露营之歌》。杨振国14岁背着干柴进山参加抗联队伍,每天吃的是野菜和松果,每次战斗都要更换一次营地,他说:“这首歌我唱了80多年,看着这露营场景,很是想念他们,好想把胜利80年的喜讯告诉长眠在白山深处的同志们啊。”

这些年,我不仅是摄影师,更成了“历史摆渡人”。陕西的战友许骋委托我寻找烈士大伯的名字,我在烈士陵园拍了20多张照片给他,看着屏幕那头“找到了”的消息,我知道这些影像正在连接过去与现在。

一个人的经历是故事,一群人的经历是历史。退役后,我和志愿者们完成了57名老兵的口述采访,整理出20余万字的战斗故事。我带着这些照片和故事走进了100多所学校和社区。看着孩子们围着照片追问“爷爷当年怎么打胜仗”,我总会想起老兵们的话:“我们把仗打完了,你们就不用打了。”现在的孩子们或许不懂冻土豆的滋味,但透过照片里的皱纹与勋章,他们能触摸到信仰的温度。今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,我正筹备新展,要把13名抗战老兵的故事讲给更多人听。

有人问我为什么坚持跟拍老兵,我总会重复那句话:“老兵在,历史就在;照片在,精神就在。”当金东辉穿上军装的瞬间被定格,当王凤和的军礼穿越百年,这些影像早已超越照片本身,成为民族记忆。

三十载光影流转,我从军营记录者变成历史守望者。在沈阳这座英雄城市的红色底片里,藏着无数这样的故事。如今每次按下快门,我都觉得是在与历史对话。那些“血捍山河”的誓言,那些“寸土不让”的坚守,我们每个人都应铭记在心。

我愿做那个用镜头温暖历史的人,让老兵的家国情怀成为照亮未来的光。因为我知道,当年轻一代能从照片中读懂老兵心中的山河,从军礼中看见信仰的力量时,民族复兴的征程上,就永远闪烁着生生不息的奋斗之光。

这,就是我用3万张照片守护的初心。

(本报记者刘洪超采访整理)

“农民导演”郭宏伟——

英雄的故事不能埋进土里

我是一名影视工作者,从小就特别喜欢表演,大伙儿都叫我“农民导演郭小二”。其实我就是山西省运城市盐湖区上郭乡路家庄的一个普通农民,从小在农村生、在农村长。

年轻时,一个偶然的机会,经朋友介绍,我在北京边打工边跟着剧组学习,场工、制片、剪辑,剧组里的岗位我几乎干了个遍。摸透了影视制作的门道,忙里偷闲时,我就在心里酝酿剧本,想着以一个农民的身份拍摄关注农民和农村的电影。终于,在进入影视圈的第12个年头,也就是2010年,我自筹资金、自编、自导、自己主演,在运城市拍摄了我的第一部电影《河东师情》,从此做起了“农民导演”。

2023年,是抗美援朝战争胜利70周年,我在运城市万荣县拍摄参加过抗美援朝战争的老兵,他们讲述的一个个视死如归、以身许国的壮烈故事,让我一次又一次被感动。

从此,我心里就装着比庄稼和电影更沉的事儿——把运城市所有健在的,参加过抗日战争、解放战争和抗美援朝战争的老兵都拍下来。

我从运城市退役军人事务局和市委老干部局找到全市的老兵名单,制定详细的拍摄计划和路线,逐一上门拜访。或许正是一身“土气”,成了我敲开老兵心门的“通行证”。他们看我扛着摄像机、满头大汗地从地里赶来的模样,觉得亲切,不把我当“外人”。聊收成、拉家常,话匣子很容易就打开了。但我的镜头想挖掘的,不只是家常。作为一名导演,我知道,我必须安静地等待,等待他们被某一个问题击中,打开记忆之匣,回忆起那段峥嵘岁月。

老兵走一个少一个,我得赶在时间前面。所以,我用一年多时间,跑遍了运城13个县市区,拍下近1000小时的素材,记录下400多名耄耋老兵的身影,其中近20名参加过抗日战争。

记忆最深的是采访一位名叫郝云雷的抗战老兵。他说自己当年揣着镰刀当武器摸向敌人碉堡,突破了5道防线,躲过伪军,劈开树枝,拨开电网,爬过河道,趁着哨兵不注意,在敌人的碉堡上贴下“打倒日本帝国主义”的标语。

“小郭,你知道啥叫真不怕死吗?”老人说到这里,浑浊的眼里突然迸出光芒,“大字报贴了一张,高炮楼上突然打了一枪,我被敌人发现了!后来我顺着浇地的河跑到了5公里外的姐姐家,在那里躲了十几天。”

过去,我一直觉得“抗战精神”是个宏大的词。但现在,我有了答案——老人家当时不顾自身安危,还要把咱的口号贴在敌人眼皮底下,这种以命相搏的不屈,是向死而生的勇气。郝云雷心里装着比生死更大的东西,这种精神,比任何画面都更具冲击力。

如今,运城市档案馆委托我整理文字材料,这些故事将作为革命档案被珍藏。农民不懂大道理,但我知道,这些故事不能埋进土里。我趴在桌上整理文字,逐字逐句校对,总觉得哪个词没写对,就对不起老兵的付出。

接下来,我想把老兵们收藏的革命时期物品收集起来,以便将来让更多年轻人通过这些物件,清晰地看见历史、记住历史;另外,我还想把现有的影像素材剪辑成纪录片,把老兵们的照片做成照片墙。

其实,我拍老兵的故事,也不是为了当啥导演,就是想当后人指着照片问“这是谁”的时候,有人能说:“这是抗日战争中的英雄,这是咱不能忘的人。”

等纪录片剪好了,我要先给健在的老兵们播放,让他们瞅瞅,自己的故事,能传得很远很远。

(本报记者郑洋洋采访整理)

90后摄影师史云鹏——

镜头下,我读懂了军人的“仪式感”

18岁那年,我攥着干兼职攒下的600元钱,在二手市场买下人生第一台单反相机。背着这台相机,我踏上山东肥城的乡间土路,寻找那些曾为国浴血奋战的老兵,用快门为即将远去的峥嵘岁月,留存一份鲜活的历史记忆。

最初,老兵于我而言,只是历史长河中模糊的群像剪影。直到遇见路良平爷爷,这份认知才被彻底改写。那是我第一次拍摄老兵,手足无措地站在路爷爷家院子里,他正忙着晾晒玉米,见我来,笑着招呼:“来吧,多拍点。等我走了,这些就是后人们的念想。”这句朴实的话,让我按下了第一声快门,也开启了长达7年的牵挂。

7年里,温暖的片段俯拾皆是。路爷爷家种的南瓜从不轻易送人,却总记得为我留一个;我专科毕业时,他特意包饺子招待我,攥着我的手反复叮嘱:“娃,要接着考学,要为国家做点事。”

这句嘱托,成了我专升本路上最坚实的动力。2023年2月,我站在路爷爷的墓前,拍下了我们的最后一张“合影”,照片里只有墓碑与蓝天,却盛满了无数个午后唠家常的温情记忆。

从2017年至今,我已为144名老兵拍摄了超过14万张照片,影像资料塞满了5个硬盘。我拍了老兵9年,和他们也相处了9年。在拍摄肖像之余,我还记录下许多老兵爷爷对党、对国家、对青年的寄语,上传至社交媒体平台。

镜头下,我读懂了什么是军人的“仪式感”。拍摄郭明生爷爷时,他总是站得如松柏般挺拔。我说:“爷爷,放松点。”他却答:“不行,要站出军人的样子。”张显宗爷爷起初不肯拍军礼照,只因“没戴军帽,不正规”。但当戴上军帽,标准军礼举起的那一刻,他眼中闪烁起光芒,仿佛穿越时空,变回了当年投身革命的热血少年。

这些瞬间让我彻悟:抗战精神从不是抽象的概念,它具象在郭爷爷挺直的脊梁里,融进张爷爷对荣誉的极致珍视中,更体现在王德武爷爷面对敏感过往时那句斩钉截铁的“这是组织的任务,我不能说”。这份忠诚与信念,他们用一生践行,从未褪色。

随着跟拍的深入,我的记录方式也从静态照片走向立体多元。跟着李其生爷爷的三轮车,我用视频记录下他与老战友重逢时紧握的双手、颤抖的声音。

可时光不会停留。今年3月,我去肥城市仪阳街道看望认识多年的马金田爷爷,当时爷爷身体状况不是很好,但没有想到次日便传来他离世的噩耗。144名老兵中,如今已有半数以上离世,但我知道,他们留下的精神火炬,永远不会熄灭。

今年恰逢抗战胜利80周年,在山东省临沂市沂南县天河医院,我与4名老兵爷爷一起拍下合影。望着他们胸前历经沧桑却依旧闪亮的军功章,我瞬间湿了眼眶。

常有人问,将9年青春付之于此,值吗?我的答案从未犹豫:“非常值得。”生逢伟大时代,能为守护历史记忆尽一份力,是我的幸运,更是我的责任。我拍摄的许多照片,都成了老兵们最后的“家庭合影”;当我带着这些照片与老兵家属回忆往昔,看着他们眼中泛起的泪光时,我愈发明白这份事业的意义:我们留住的不只是照片,更是“不能忘记的人”,是民族的精神根脉。

其实,抗战精神的传承,不是让年轻人记住遥远的硝烟与战火,而是让他们懂得:英雄从未远离,或许就是隔壁那个爱唠叨的爷爷,是菜市场里拄着拐杖慢慢行走的老者。而我们能做的,就是握紧他们布满皱纹的手,耐心听他们把故事讲完——这,也是我与144名老兵之间,从未改变的时光约定。

(本报记者李蕊采访整理)

制图:徐嘉伟

《人民日报海外版》(2025年09月01日 第 07 版)

责编:陈亚楠、卢思宇

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏 支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏