我是带着告别的心情走进电影院的。《碟中谍8:最终清算》定档的消息一出,我就打定主意,要去电影院看这部片子,和我心中的超级英雄伊森·亨特(汤姆·克鲁斯)告别。

从1996年到2025年,将近30年时间,8部《碟中谍》,创造了40多亿美元的总票房,成为全球票房最高的十大系列电影之一。汤姆·克鲁斯饰演的伊森·亨特上天入海,完成了一个个不可能的任务,成为一代人眼里难以忘记的超级英雄。

别了,伊森!

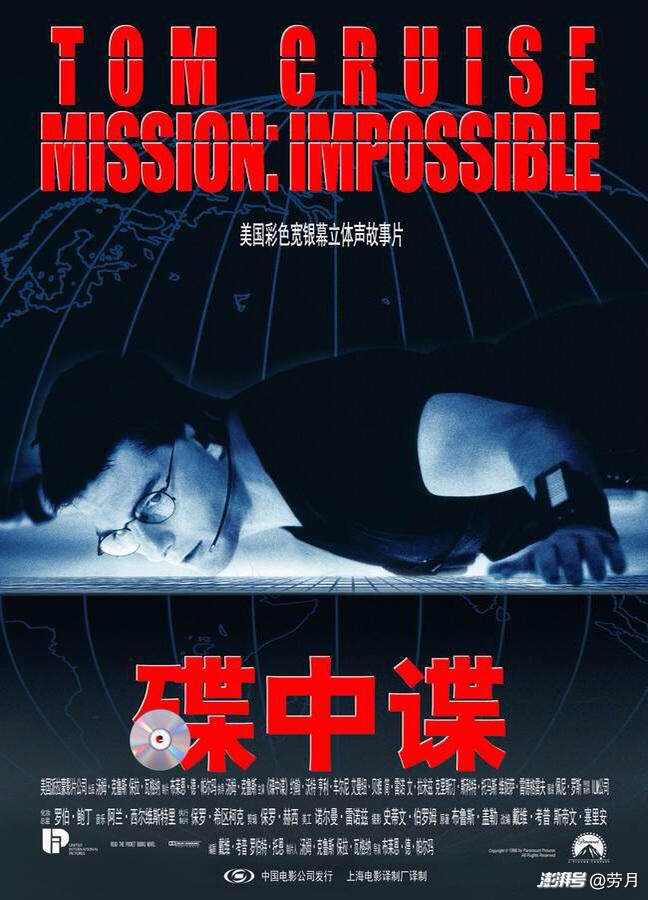

1996年5月,《碟中谍》在美国上映。影片的英文片名是《Mission:Impossible》,直译为“任务:不可能”。以主人公伊森·亨特为首的特工小组被称为“IMF小组”。因为片中的核心情节是盗取记录情报信息的光碟,所以影片中文片名就翻译为《碟中谍》。这个译名一直延续至今,是最成功的符合“信达雅”标准的翻译片名之一。

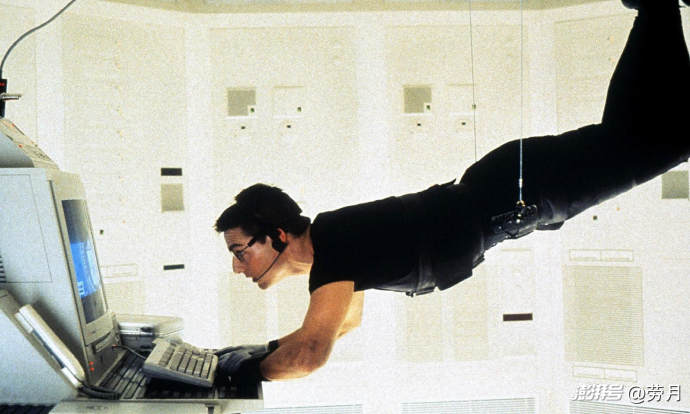

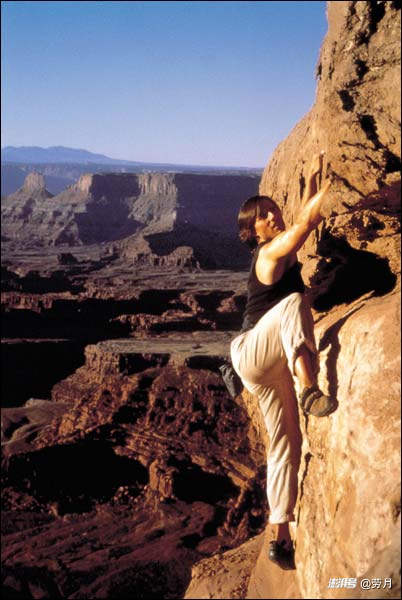

《碟中谍》以俊美小生汤姆·克鲁斯的卓越身手和扑朔迷离的悬疑情节为卖点,迅速走红全球影坛,成为与《007》相媲美的谍战大片的代表。影迷们至今还对汤姆·克鲁斯的那些矫健身手记忆犹新:首部《碟中谍》中通过管道进入美国中央情报局兰利总部,倒悬着从电脑中复制情报;《碟中谍2》中在犹他州的悬崖上徒手攀岩;《碟中谍3》中在上海金茂大厦天台纵身腾跃;《碟中谍4》中在828米高的迪拜塔上攀爬;《碟中谍5》中在万米高空扒运输机。直到这部《碟中谍8》中在两架飞机上跳跃腾挪,在海底的潜艇中脱掉潜水服赤膊逃生。

除了这些矫健身手,还有俊男美女的角色搭配,环环相套的悬疑情节,走遍全球的美丽景色,令人热血沸腾的音效和音乐,自然就使《碟中谍》成为商业电影的宠儿。前7部《碟中谍》就在全世界获得41.2亿美元总票房。在我的眼里,《碟中谍》甚至比《007》要略胜一筹。

但是,将近30年下来,一个模式的电影,总有审美疲劳的一天。当60多岁的汤姆·克鲁斯还在悬崖、高空、深海搏命的时候,我们除了赞叹,更多地生出同情,甚至可怜。就像看着成龙大哥依旧在银幕上拳打脚踢一样,心中只有一片酸楚。

艺术最大的忌讳就是重复。即便你在更高的基点上重复,那也是重复。当好莱坞绞尽脑汁,拍出一部又一部系列片,把那些能够赚钱的IP榨干吃尽的时候,就是好莱坞走到尽头之日。用工业化的方式,拍摄同质化的电影,当然就有观众厌倦的一天。

于是,派拉蒙电影公司花了两年多时间,识趣地拍出了这部告别之作,其中插入了多处《碟中谍》系列片中的经典情节、人物,充满了浓浓的惜别情怀。

是啊,就算汤姆·克鲁斯有天大的本事,也敌不过岁月这把杀猪刀。这才是这位超级英雄真正不可能完成的任务。

别了,超级英雄!

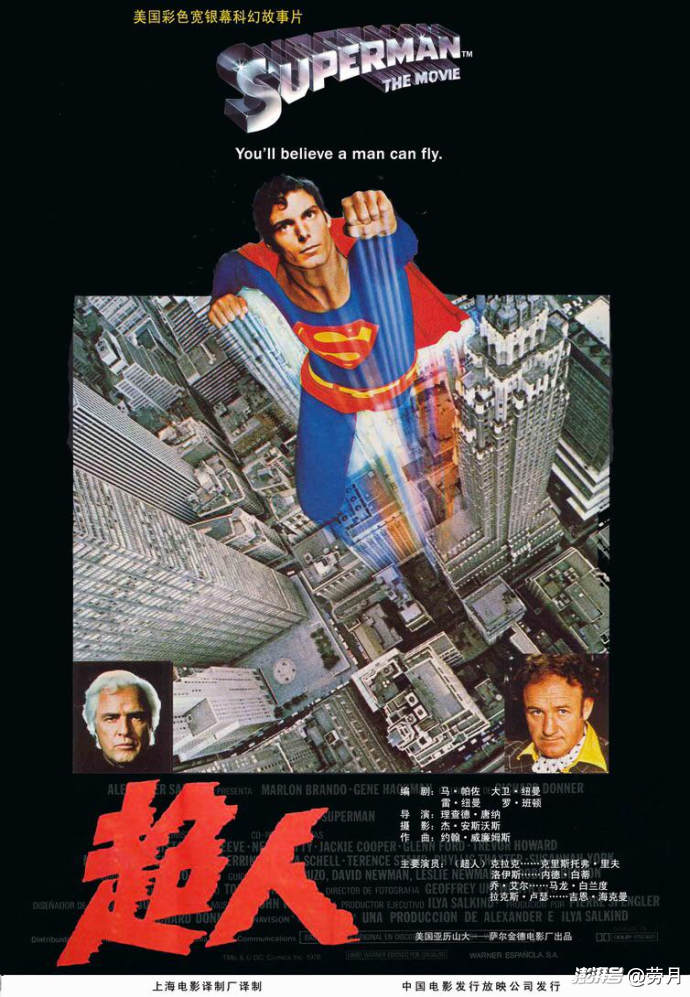

看完《碟中谍8:最终清算》,又看到一则消息,新版电影《超人》将于7月11日在美国、中国同步上映。这让我想起了40多年前克里斯托弗·里夫主演的《超人》。可惜,这位银幕上的超人没能成为生活中的超人,在主演了4部《超人》之后,不幸骑马摔伤颈椎,导致全身瘫痪,52岁就离开了这个世界。

《超人》上映之后,好莱坞出现了一个新的类型片:超级英雄(Superman)电影。这些从连环画中走出来的超级英雄,一时占领了美国以及世界的大银幕。《蜘蛛侠》《蝙蝠侠》《美国队长》《X战警》《正义联盟》《复仇者联盟》等等,不一而足。这些影片中的主角更是突破想象的极限,力大无穷,无所不能,一个响指就可以毁灭世界,已经和神话无异了。影片配合以先进的特效,给观众暴爽的观感,所以时髦一时。好莱坞便趁热打铁,一部一部拍下去。主线剧情拍完了,再拍支线剧情,看上去似乎永无止境。

在这些科幻、神话类的超级英雄电影之外,《007》《碟中谍》之类也如雨后春笋般出现。其中的主角虽然没有超能力,但却神机妙算、英俊靓丽、身手矫捷、力大无比,手里还有着超越想象的强大武器,没有他们完成不了的任务。

但是,看着看着,我们猛然间发现,这个视角是不是太幼稚了?超级英雄本就来自连环画,是为了小孩子创造出来的虚幻人物。好看虽然好看,但走出影院,蓦然觉得,这白日梦做得实在有点离谱,距离我们生活的世界差得何止千里万里?

久而久之,好莱坞电影的智商越来越低,渐渐向婴幼儿看齐,陷入票房困境就是必然的了。这些年,我们已经看不到动不动超过10亿美元票房的好电影了。

这时候,我们明白,是到了告别这些超级英雄的时候了。好莱坞导演史蒂文·斯皮尔伯格不满于资本对艺术家的限制,创建了梦工厂(DreamWorks)。DreamWorks这个词最精确地概括了电影产业的特点:它是为人们造梦的。在电影院里看到自己的梦幻实现,无疑是美好的,快乐的。但如果这些梦幻过于荒诞,过于离谱,那么观众不买账也就很自然了。而且,几十年沉浸于梦幻之中,审美疲劳一定难免。所以,我觉得,大卫·科伦斯韦饰演的新版《超人》恐怕也难以再现40多年前的票房奇迹。现在,已经到了告别超级英雄的时候了。

别了,电影!

电影发明于19世纪90年代。电影发明后不久,迅速引进戏剧元素,成为最具有商业价值的艺术形式。100多年来,全世界诞生过无数电影艺术佳作,也创造了无数的票房奇迹。电影终于成为20世纪最赚钱的文化产业之一。

时间过去了100多年。如今,我们身处移动互联世纪。在这个时代,娱乐的方式、娱乐的理念、娱乐的习惯,已经发生了翻天覆地的巨大变化。首先,纸质阅读日渐衰微。接着,报业萎缩。再接着,娱乐场所日渐多元化,去剧院、影院、音乐厅的人越来越少。手机的发展蚕食了越来越多的娱乐产业和娱乐空间。人们不再读书,不再看报,不再去音乐厅、剧院、电影院,甚至不再打开电视机。一部手机,就代替了所有的这一切。

不要说在20年前,即便在10年前,我们都难以想象这种景象。人类的娱乐世界从单一到丰富,然后又回到单一。从二战以后到本世纪初,电影曾经经历过长时间的辉煌。2009年的《阿凡达》,1997年的《泰坦尼克号》,至今依然高居全球影史票房榜第一、第三位。那个大片时代,是所有电影从业者津津乐道的黄金时代。但仅仅过了10年,电影市场就出现了严重的萎缩。

电影是否到了告别观众的时候,我还不好断言,但趋势确实是很明显的。这些年奥斯卡评奖时,有越来越多作品主要在Netflix、Amazon、Disney+、Apple TV+等流媒体平台播放,而不进院线。电影的拍摄制作成本越来越高,但是票房却日益走低。这对于一个产业而言,实在不是一件好事。

我曾经是一个影迷,我的新媒体账号上多数是影评,但我主要在电脑上看片。后来,被大片尤其是IMAX的视效所吸引,我回到了影院。但如今我再次厌倦了电影,因为我无法在其中找到新鲜感。

我们已经基本不看报纸,也基本不看电视了。在不远的将来,是否会基本不看电影呢?如果电影没有一个脱胎换骨的改造,走上末路那就是必然的。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏 支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏